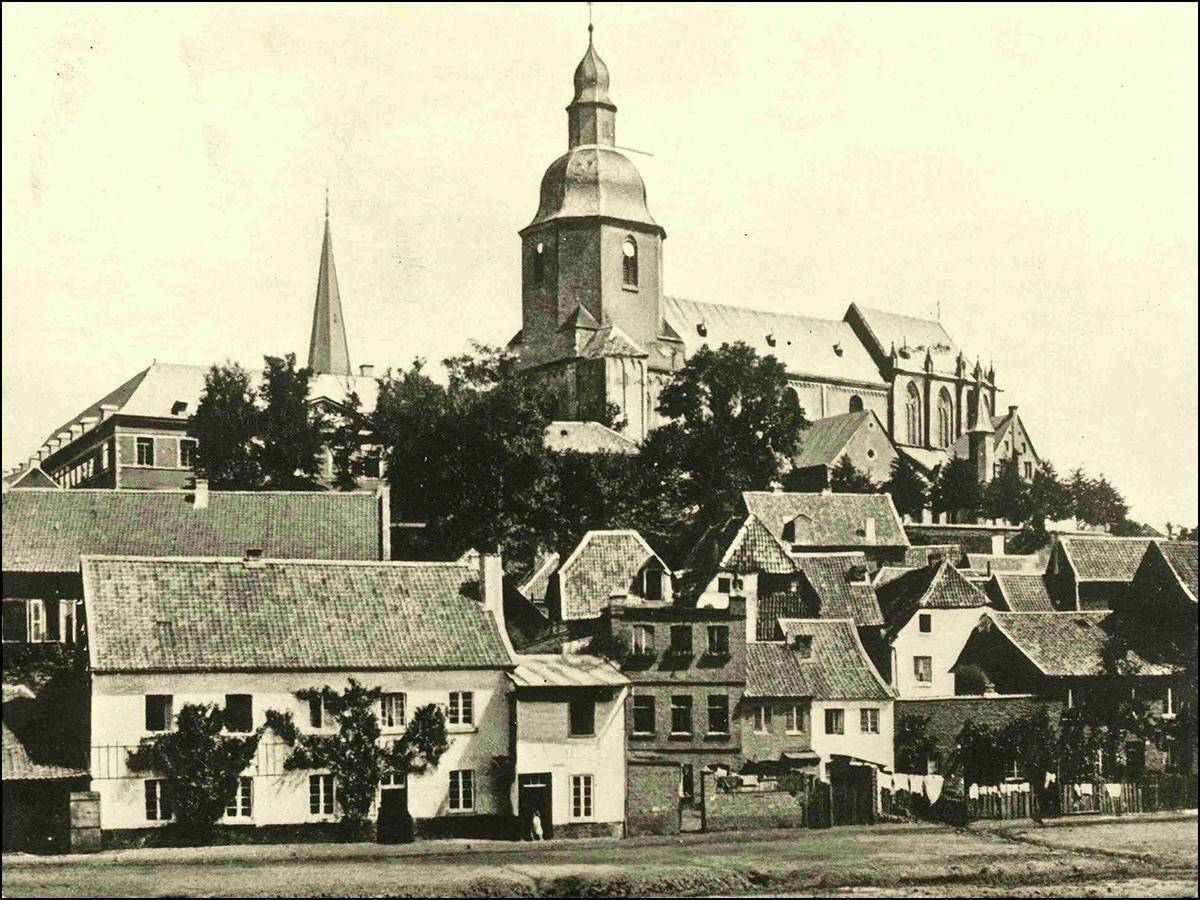

Das Münster St. Vitus in Mönchengladbach – ein stilles Wahrzeichen am Niederrhein

Das Mönchengladbacher Münster St. Vitus ist weit mehr als eine Pfarrkirche: Es ist das älteste geistliche Bauwerk der Stadt und über Jahrhunderte hinweg ihr religiöses Zentrum. Von 974 bis 1802 diente es als Abteikirche der Benediktinerabtei Gladbach, seit 1974 trägt es den päpstlichen Ehrentitel Basilica minor. Heute ist es die Hauptkirche der Gemeinschaft der Gemeinden Mönchengladbach-Mitte.

Wer das Münster besuchen möchte, findet es auf dem Abteiberg – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus und nur wenige Schritte entfernt vom Museum Abteiberg sowie der Citykirche.

Trotz seiner historischen Bedeutung ist St. Vitus kein Touristenmagnet. Abgesehen von Fußballspielen, wenn Borussia Mönchengladbach internationale Gäste anzieht, bleibt die Stadt am linken Niederrhein von großen Besucherströmen verschont. So herrscht im Münster meist Ruhe – es ist auch werktags geöffnet, aber selten überlaufen.

Von einer Glockenlegende zur Klostergründung

Die Wurzeln von St. Vitus reichen bis ins 10. Jahrhundert zurück. Um 974 gründete der Kölner Erzbischof Gero eine Benediktinerabtei auf dem Hügel, begleitet vom Mönch Sandrad aus Trier, einem angesehenen Reformabt seiner Zeit. Unter seinem Patronat standen der Heilige Geist, die Gottesmutter Maria und der Märtyrer Vitus.

Eine Legende berichtet, dass Gero und Sandrad bei ihrer Suche nach einem geeigneten Ort das Läuten einer Glocke im Inneren des Berges vernahmen. Dem Klang folgend, stießen sie auf in Stein verborgene Reliquien mehrerer Heiliger – ein göttliches Zeichen für den Standort des künftigen Klosters.

Gotik in Stein

Der erste Eindruck des Innenraums wird durch das frühgotische Mittelschiff und die hochgotische Chorhalle bestimmt. Auffällig sind die reich geschmückten Säulen und Arkaden der Abtskapelle im Turmobergeschoss, die aus der Stauferzeit stammen und kunsthistorisch als besonders bedeutend gelten. Für die mächtigen Hauptpfeiler des Langhauses wurden Trachytquader vom Drachenfels verwendet.

Das rechte Seitenschiff endet im Stephanuschor, dessen Ausstattung noch vor 1275 entstand. Daran schließt sich die Apostel- oder Taufkapelle an, wo ein romanischer Blaustein-Taufstein aus dem 12. Jahrhundert steht. Er zeigt fabelhafte Löwenwesen und plastische Köpfe – ergänzt durch einen modernen Bronzeeinsatz von Franz Gutmann (1975). In einer Gruft ruhen zudem drei Äbte, ihre Grabstätte bedeckt von einer alten Platte aus Namurer Blaustein.

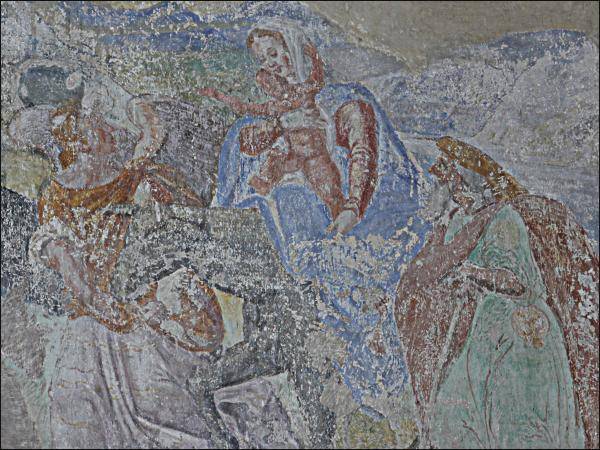

Im Nordschiff finden sich weitere Grabplatten, während im Martinus-Chor eine spätgotische Skulptur der „Anna selbdritt“ aus dem 15. Jahrhundert zu sehen ist. Zentrum des Altarraums bildet der frühgotische Kreuzaltar aus Tuffstein, verziert mit Spitzbogenblenden.

Eine Kathedrale aus Glas

Besonders eindrucksvoll ist die Fülle an Glasmalereien, die sich durch die gesamte Kirche zieht. Sie reicht vom „Bibelfenster“ aus dem 13. Jahrhundert bis zu modernen Kompositionen des 20. Jahrhunderts.

Zu den Highlights zählen:

- das Bibelfenster von 1260 im Chor,

- großflächige Glaszyklen von Wilhelm Geyer (1950er/60er-Jahre),

- Arbeiten von Daan Wildschut in Abtskapelle und Seitenschiffen,

- expressive Fenster von Georg Meistermann (1984) in der Krypta,

- sowie zeitgenössische Beiträge von Wilhelm Buschulte (1975 und 2007).

Auffällig ist, was fehlt: Ein Kreuzweg oder barocke Heiligenfiguren sucht man vergeblich. Statt Kirchenbänken gibt es schlichte Stuhlreihen – auch dies trägt zum eher nüchternen Eindruck bei.

Ein kühles Gotteshaus

Architektonisch ist St. Vitus eine gotische Hallenkirche mit zwei Seitenschiffen. Doch so beeindruckend die Baukunst ist, so schwer tut sie sich, Besucher emotional zu fesseln. Manche empfinden das Münster als „kühl“ – sei es durch die Schlichtheit der Ausstattung, das Fehlen von Figuren, die zurückhaltende Beleuchtung oder die niedrige Temperatur im Inneren.

Vielleicht ist es gerade diese Distanz, die St. Vitus zu einem stillen Wahrzeichen macht: keine laute Touristenattraktion, sondern ein Ort, der Geschichte atmet – und den man am besten in Ruhe auf sich wirken lässt.

Weitere Artikel aus der Kategorie Leserbriefe lesen

Wir brauchen kein Sorgentelefon oder Kummerkasten. Auch sollten wir unsere Nöte nicht in uns hineinfressen und daran verzweifeln. Wir haben doch alles was wir brauchen.

Morgen werden wieder tausende Menschen für das ungeboren Leben bei den Märschen für das Leben in Köln und Berlin auf die Straße gehen. Wie schön wäre es, wenn alle Pfarreien in ganz Deutschland zumindest an diesem Tag eine heilige Messe in dieser Intention zelebrieren würden.

Für Kosmetika und Schönheitsprodukte werden Unmengen von Geld ausgegeben. Man muss mithalten bei Sozial Media und den neuen Modetrends. Gesundheitsapps und gesunde Ernährung sind unbedingt notwendig. Täglich werden Gesundheitsdaten ermittelt und das Sportprogramm wird absolviert.

Inzwischen gehen die meisten Frauen fast ihr ganzes Leben lang arbeiten zum einen um das Familieneinkommen dadurch zu erhöhen und zum anderen um sich selbst zu verwirklichen. Es wird lediglich eine kurze Pause für die Geburt und die ersten Monate des Kindes eingelegt.

Johannes der Täufer wird in der Bibel als der Vorläufer Christi bezeichnet, weil er den Weg für den Messias bereitet.

Papst Leo XIV. verehrt dieses Bild sehr und hat es sogar bei seinem Amtseintritt neben dem Altar aufstellen lassen. Bereits nach seiner Wahl hat er das Heiligtum der Mutter vom Guten Rat in Genazzano in privater Form besucht.

Die Erklärungen zum Alten und zum Neuen Bund von Gabriele Waste sind eine Schatzkammer, in die man sich öfters vertiefen soll, um die Zusammenhänge immer mehr und klarer zu erkennen.

Am 6. Mai 2025 wurde Friedrich Merz erst im zweiten Wahlgang zum deutschen Kanzler gewählt und damit ein Kanzler zweiter Wahl, wie ihn nun viele bezeichnen.

Wenn die Umfrageergebnisse zur Befürwortung der Tötung der ungeborenen Kinder des Portals „Cive“ stimmen, dann sind wir wirklich ein armes Deutschland, das dem Abgrund entgegen läuft. Hier braucht es endlich ein Sturmgebet seitens der Kirche.